私の父が亡くなり数年経過、土地の名義変更をすることなく過ごしてきましたが、母が健在なうちに不動産の名義変更を済ませておきたいとのことで相続登記を行いました。

母の意思も明確なうちに兄弟で相談して決めることができたので協議も相続もスムーズでした。

遺産相続・相続登記を自分でやる方法や手順・必要なもの

私が遺産相続することになり、相続するために揃えた書類や手順をまとめました。

同じように遺産相続される人の参考になればと思いまとめます。

相続登記 必要書類一覧

- 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から亡くなるまでの戸籍)

- 被相続人(亡くなった人)の住民票除票

- あなた(相続する人)の戸籍謄本

- あなた(相続する人)の住民票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明証

- 固定資産評価書

- 登記事項証明書<登記簿謄本>(提出の必要はなし)

- 土地と家屋の登記書(必ず必要でもない)

勘違いしがちな点は、相続人というのは『結果的に相続する人』ではなく、『相続権を持っている人』のことです。

ですから戸籍謄本も印鑑証明証も相続人全員の分が必要となります。

なぜ被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要なのかというと、戸籍で現存する相続人を確定するためです。

1人でも欠けると相続人を確定することができません。

印鑑は印鑑証明証と同じ印鑑を遺産分割協議書に捺印してもらいます。

- 相続関係説明図(自分で作成)

- 遺産分割協議書(自分で作成)

- 登記申請書

相続人が決まっていれば上記の物と費用を揃えて法務局に行けば不動産相続ができます。

- 市役所での書類発行費用

- 相続登記費用

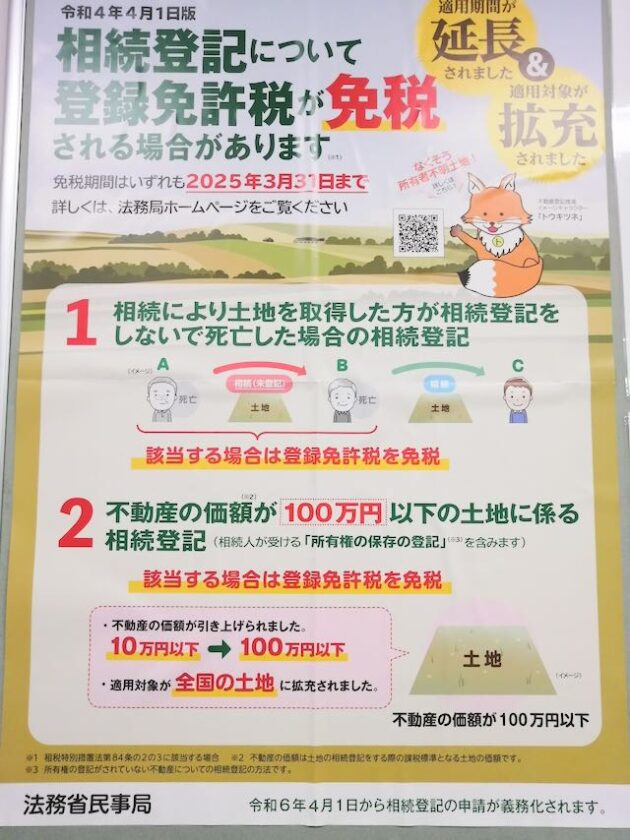

相続登記費用は、遺産の評価額が100万円以下の場合は免除されます。

つまり費用はかかりません。

各書類の準備や作成を自分でやるのが難しい場合、司法書士さんなどに相談・依頼することもできます。

一番面倒だったのは相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明証をひとりひとりからもらって協議書にサインをしてもらうことでした。

80代、90代になる人もいたので、電話や郵送だけで済ませずに、直接地方はるばる会いに行って説明した上でサインをいただきました。

相続関係説明図の作成も手間がかかりましたが、仕事などでエクセル表やワードが使えれば自分で作成できるかと思います。

遺産分割協議書もテンプレを使いながら自作しました。

登記事項証明書とは?

登記事項証明書とは、登記所にデジタル登録されている登記内容を証明した物です。

最寄りの法務局、またはオンラインで申請・取得することができます。

- 登記簿謄本又は登記事項証明書1通につき手数料600円

登記事項証明書は土地の所有者や詳細がわからない場合に取得しましょう。

私の場合は親族に詳細を把握している人がいなかったので取得しました。

登記事項証明書よりも固定資産評価書の方が必須書類です。

この評価額を元に登記申請費用が決まります。

市町村役所で名寄せ帳を取得しても、登録されている不動産の詳細や評価額がわかります。

亡くなった人が山や畑などを持っている可能性がある場合は、名寄せ帳を確認して所有しているすべての不動産を確認しておきましょう。

資産の漏れがあると相続が不完全に終わってしまいます。

相続登記の義務化が実施 放置するとヤバいデメリットも解説

相続登記の義務化ってのが、結構ヤバいです。

令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化され期限が設けられます。

3年以内に相続登記を行わないといけません。

宙ぶらりんになっている土地の所有者を明確にして固定資産税をしっかり徴収するのが目的ですね。

どちらにしても先祖の土地や財産を放置していてもいいことはひとつもないので、財産相続の必要性に気がついたら一刻も早く動きましょう!

費用が格安!相続登記を自分でやるデメリットとデメリット

相続登記は司法書士に依頼しなくても自分で行うことができます。

相続登記を自分でやるメリットは費用を抑えることができる点です。

法律にも詳しくなる点は大きなメリットです。

デメリットとしては法務局に出向いたり市役所で書類を発行したりするので、平日に動ける必要があること。

不動産に関する法律に詳しく書類を作成したりする能力が必要な点です。

でもこれさえできれば、案外簡単に相続登記は完了するので、できるだけ自分でやるのがおすすめです。

わからないことは法務局や市役所に相談すれば、特に法務局はかなり詳しく必要な書類や手続きについて教えてもらえます。

法務局での相談は無料です。

相続登記をしないとどうなる?

令和6年以降は、正当な理由がなく相続登記を放置していると最大10万円の過料が課せられる場合があります。

相続の必要を知った時は早めに相続の整理を行いましょう。

相続登記は過去の相続にも適用される

現在は、相続登記を放置していても過料が課せられることはありませんが、令和9年(2027年)3月31日までに登記を行わないと、最大10万円の過料が課せられる場合があります。

遺産相続が気になる人は、先祖の不動産・資産を今すぐ調べてみましょう。

国庫帰属にもかなりお金がかかる

国庫帰属とは所有している土地を国庫に帰属することです。

土地を手放して国庫に帰属させるにもお金が必要です。

まず国庫に帰属するために、建物が立っている場合は更地にする必要があります。

まず、土地が帰属できる条件に該当するのか?

該当する場合は負担金がいくらになるのか?

土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納

付が必要です。

》民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要 法務局(PDF)

不動産相続を放置しているとヤバい理由が伝わったでしょうか?

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、不動産の遺産を相続人全員の協議の上、相続人を決めることです。

決まった書式はなく、自分で必要事項を含めた書類を作ります。

遺産分割協議をスムーズに行うためには、相続人全員の意見が一致させておきましょう。

親族が遠くに住んでいたり、不仲になっている場合などは、遺産分割協議が困難になります。

相続人の決定に反対する人がいる場合は、勝手に無視して遺産相続を進めることができません。

価値がある不動産であれば、相続して売却などすればお金が入ってきますが、そうでない場合は逆に管理・維持費用が発生するので、相続放棄した方がいい場合もあります。

相続放棄しても相続人が決まるまで、管理責任は相続該当者全員に係ってきます。

親の資産を兄弟姉妹だけで相続人を決める場合などは、かなりスムーズに行くかと思います。

筆者自身、相続手続き中です。

今後も実際に行った方法などをまとめていきます。

PS:相続手続きを自分で完了しました!

法務局には2回相談に行きました。

最寄りの法務局に予約をとって予約当日に法務局の相談窓口に行きます。

そこで不足している書類などを教えてもらいました。

再度予約を取り直してその時までに不足していた書類を揃えておきました。

必要書類はこの記事の冒頭にまとめた通りです。

不足していた書類は、相続人全員の戸籍謄本と相続関係説明図でした。

相続関係説明図は自分で作成する家族関係図のことです。

書類を揃えたら法務局の窓口で確認しながら手続きを進めてもらえました。

相談後は正式に不動産登記の申請をします。

必要な費用は固定資産評価額によって変わります。

私の場合は合計2万円以内の費用で相続が完了しました。

資産の規模にもよりますが、自分でやるとかなり費用を抑えることができました。

令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されますので、心当たりのある方は全員相続登記をする必要があります。

早めに取り掛かっておく方がよいでしょう。